2025年9月24日,河南省郑州市巩义市S233至S315连接线一处公路挡土墙发生倾覆,然而令人欣慰的是,由于此前监测系统精准预警、应急处置及时到位,该区域已提前完成全域封控,未造成任何人员伤亡和财产损失。这一“零伤亡”避险成果,正是北斗、物联网等前沿技术赋能公路安全监测的生动实践,标志着我国公路边坡安全管理已从“被动抢险”迈入“主动预警”的智能化新阶段。

今年入秋以来,郑州市遭遇近60年同期最强持续强降雨,降雨量达历史同期3.5倍,西部山区公路边坡受持续雨水浸泡,地质灾害风险急剧攀升。此次成功避险的巩义市S233至S315连接线路段,恰位于山区地质灾害高发区域,其安全防控压力尤为突出。

记者了解到,早在2022年该路段新建时,建设单位便前瞻性地依据《交通运输部关于加强公路自然灾害监测预警工作的指导意见》《公路边坡地质灾害智能监测技术规程》等多项行业标准,部署了北斗高精度监测预警设备。这套被称为“科技哨兵”的监测网络,依托北斗卫星导航定位系统,构建起全天候、立体化的监测体系,可实时捕捉边坡表面位移、内部形变及环境雨量等关键数据,通过物联网技术实现数据秒级回传,再经大数据与人工智能技术完成多源数据融合分析,彻底解决了传统人工巡检“覆盖窄、误差大、响应慢”的痛点,实现了从“点监测”到“面感知”的跨越式提升。

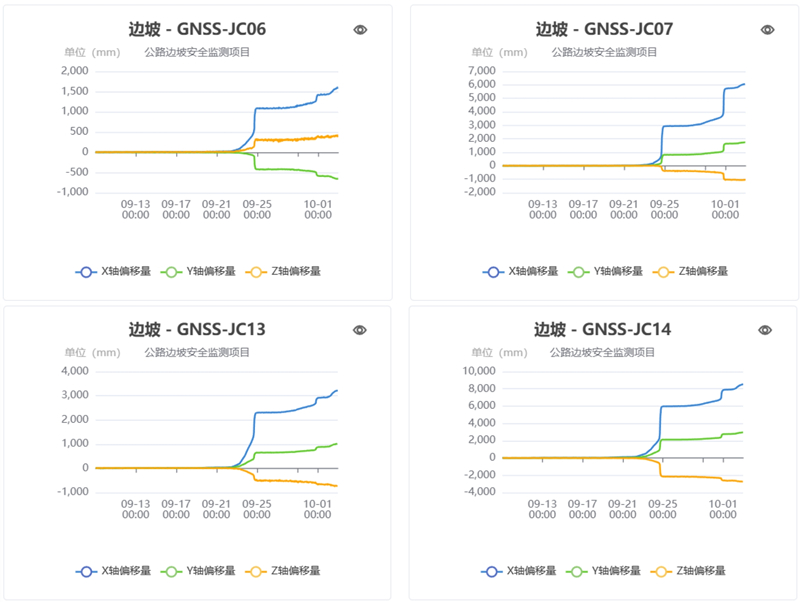

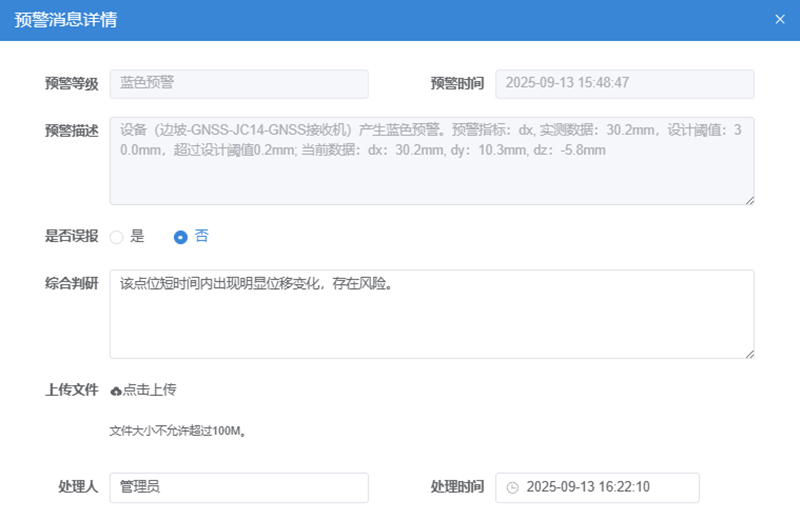

险情的处置过程,尽显科技预警与应急联动的高效协同。9月13日,监测系统首次捕捉到数据异常并触发蓝色预警,预警信息第一时间通过监测平台、手机短信同步推送至项目管理及主管部门负责人。接到预警后,项目管理团队立即启动应急研判机制,一边持续追踪数据变化趋势,一边结合现场踏勘形成专项分析报告上报。

随着降雨持续,监测数据异常值不断攀升,隐患风险持续加剧。9月20日2时49分,监测系统果断发出最高级别红色预警。郑州、巩义两级交通运输局及郑州交通信息科技有限公司等相关单位迅速响应,紧急赶赴现场踏勘。经核查,现场公路挡土墙已出现明显位移、混凝土剥落、碎落台隆起等险情,边坡滑塌风险一触即发。

“立即封控!”两级管理部门果断决策,迅速组织力量对滑坡区域实施全域封控,开展交通疏导,严禁车辆、人员靠近,并按流程上报相关单位,通过融媒体平台及时发布道路封闭及绕行公告。9月24日17时28分,该路段混凝土挡土墙陆续倾覆,由于前期处置措施得当,未造成任何安全事故。

此次成功避险,不仅是一次应急处置的实战胜利,更凝练出一套可复制推广的“郑州经验”。业内专家指出,“提前预警—精准研判—快速处置”的闭环体系是此次避险成功的核心关键,而高精度监测设备的精准感知、分级预警机制的有效运行以及政企联动的高效协同,则为这一闭环提供了坚实支撑,充分彰显了科技赋能公路安全的显著成效。

值得关注的是,这一“零伤亡”案例,生动印证了交通运输部“技术先行、精准防控”理念的实践价值。作为我国公路边坡智能化监测的成功范本,该案例为全国山区公路边坡安全管理提供了宝贵经验,也标志着我国在科技创新保障交通安全领域迈出了坚实一步,为交通强国建设注入了强劲的科技动力。

豫公网安备 41010202002546号

豫公网安备 41010202002546号